《民法典》关于离婚冷静期的规定及影响 发布时间:2020-07-20 作者:执行部杜蕴瑶

【前言】

《民法典》让“离婚冷静期”再次成为一个热词,但离婚冷静期并非一个新概念。早在2010年“两会”期间,全国政协委员尚绍华提交的《建立离婚冷静期,培养婚姻咨询师》提案,就建议在夫妻提交离婚申请后设置3-6个月的冷静期。

当代社会,“闪婚”“闪离”这些时髦名词频现,包含了对婚姻开始的憧憬与婚姻破裂的无奈。在面对婚姻生活中的柴米油盐、鸡毛蒜皮时,年轻夫妻时常发生冲突,导致意气用事,乃至冲动离婚。《民法典》设立“离婚冷静期”制度,为该类型离婚按下暂停键,为夫妻双方争议解决提供一个缓冲机制,为双方婚姻关系的存续提供一次挽救机会。

一、离婚冷静期制度在诉讼离婚中的探索,为《民法典》设立该制度提供宝贵经验

在《民法典》正式设立离婚冷静期制度之前,司法实践已经在诉讼离婚中对该制度进行了长达多年的积极探索,为《民法典》设立该制度提供了宝贵的经验和数据支持。

2016年4月21日,最高人民法院出台了《关于开展家事审判方式和工作机制改革试点工作的意见》。全国各地法院对诉讼离婚中的冷静期进行了积极探索。

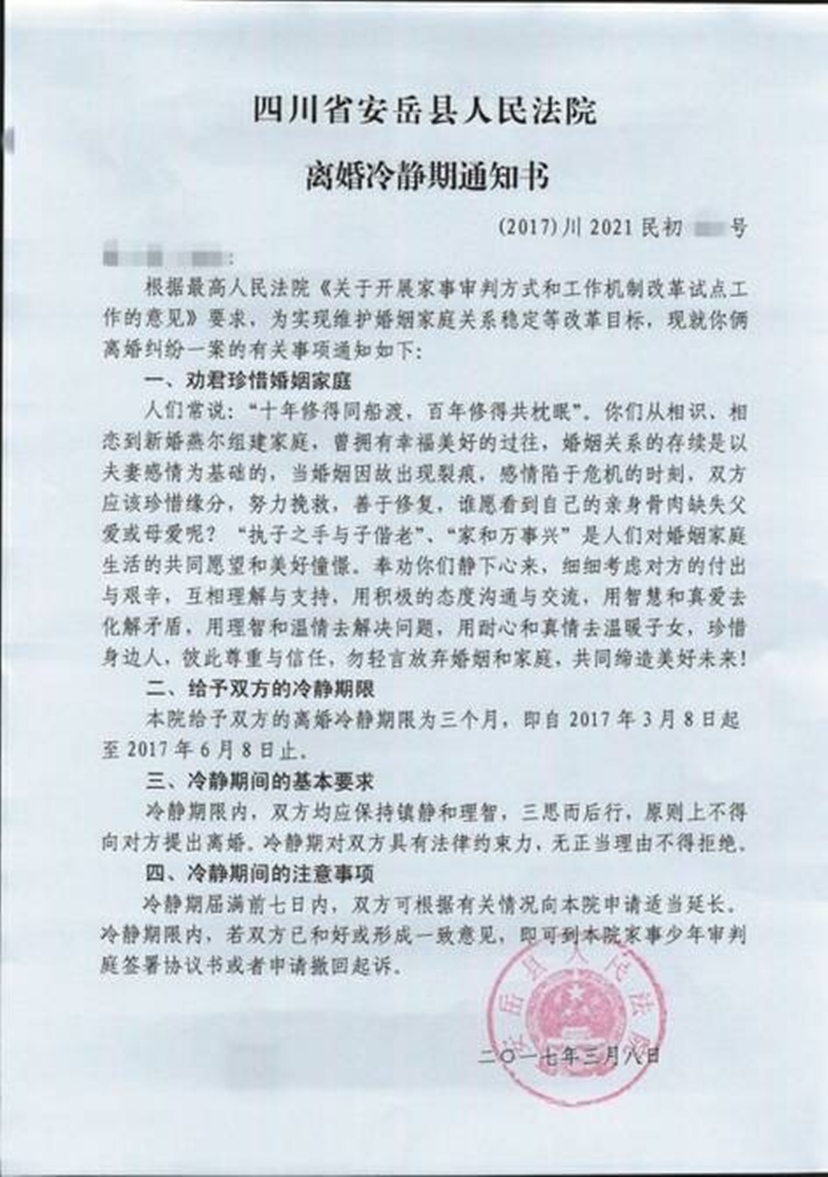

2017 年3 月8 日,四川省安岳县人民法院发出了该省首份《离婚冷静期通知书》。

2017年3月20日,广西自治区江南区人民法院发出了该省首份《离婚冷静期通知书》。

北京、浙江、安徽、河南、山东等地法院也相继在家事审判程序中设置了离婚冷静期制度。如北京市西城区人民法院,在审理离婚案件时,经当事人同意可以设置三个月的离婚冷静期;山东省武城县人民法院,在审理离婚案件时,经双方当事人同意可以设置最长不超过六个月的冷静期;吉林省延吉市人民法院对在该院审理的离婚案件都设置了一定期限的离婚冷静期……

2017年11月1日,上海市高级人民法院颁布《关于全面推进家事审判方式和工作机制改革工作的方案的通知》第二条第(二)款第10项规定:“探索‘离婚冷静期’制度。在离婚案件审理中,探索‘离婚冷静期’的设置和回访帮扶工作,开展积极的心理干预和调解工作,减少冲动性离婚,尽可能钝化矛盾、修复家庭关系。……”

2018年7月16日,广东省高级人民法院颁布《广东法院审理离婚案件程序指引》第二十七条规定:“人民法院在审理离婚案件中,为促使当事人约束情绪、理性诉讼,或者帮助当事人修复情感、维护婚姻,可以设置一定期限的冷静期。”

2018年7月18日,最高人民法院颁布《关于进一步深化家事审判方式和工作机制改革的意见(试行)》第四十条规定:“人民法院审理离婚案件,经双方当事人同意,可以设置不超过3个月的冷静期, 在冷静期内,人民法院可以根据案件情况开展调解、家事调查、心理疏导等工作。”

二、《民法典》设立离婚冷静期制度

(一)法条变化

现行法律 | 民法典 | 条文变化 |

《婚姻法》第三十一条规定:“男女双方自愿离婚的,准予离婚。双方必须到婚姻登记机关申请离婚。婚姻登记机关查明双方确实是自愿并对子女和财产问题已有适当处理时,发给离婚证。” 《婚姻登记条例》第十三条规定:“婚姻登记机关应当对离婚登记当事人出具的证件、证明材料进行审查并询问相关情况。对当事人确属自愿离婚,并已对子女抚养、财产、债务等问题达成一致处理意见的,应当当场予以登记,发给离婚证。” | 第一千零七十七条规定:“自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内,任何一方不愿意离婚的,可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。前款规定期限届满后三十日内,双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证;未申请的,视为撤回离婚登记申请。” | 1.增加了30天的“反悔期”,即双方去婚姻登记机关申请离婚后有30日的 “离婚冷静期”,在此期间内,任何一方不愿离婚均可反悔、撤回离婚登记申请; 2.增加了30天的“申领期”,即“离婚冷静期”届满后30日内,双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证,未申请的,视为撤回离婚登记申请。 |

(二)条文解读

1.适用对象

《民法典》的“离婚冷静期”适用范围仅限于婚姻登记机关协议离婚,不适用诉讼离婚。

“离婚冷静期”的适用对象包括所有协议离婚当事人,即凡是在婚姻登记机关协议离婚者。

2.期限

《民法典》“离婚冷静期”的期限为自婚姻登记机关收到离婚申请之日起三十日。

3.法律后果

离婚冷静期的三十日内,只要夫妻任何一方申请撤回婚姻登记,协议离婚程序终止。

在冷静期期限届满后起三十日内,夫妻双方未提出申请的,视为撤回,协议离婚程序终止。

在冷静期期限届满后起三十日内,夫妻双方坚持离婚的,需亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证。

4.设立意义

第一,从个人层面上来说,离婚冷静期给夫妻双方一个冷静思考的空间,在挽救婚姻上做最后一次努力。

第二,从家庭层面上来说,家庭是社会的细胞(基本单位),婚姻和睦是社会和谐稳定的基础。设置“离婚冷静期”,不是破坏婚姻自由,阻止双方离婚,而是要给双方留出一定的冷静期限,以修复婚姻危机。

第三,从国家和社会层面上来说,国家由每一个小家庭组成,一个国家能够平稳有序地发展,靠的正是每一个安稳的小家的紧紧维续。离婚并非是两个人的事,对子女、对家庭、对社会、对国家的责任感也足以让夫妻双方冷静下来,再次深思熟虑。

最后,从立法层面上来说,离婚冷静期适用于协议离婚。它是一种立法技术,是实践做法的一种上升,是对当前高离婚率的回应,但更深层的是,立法价值中对婚姻神圣的尊重,对家庭维系的尊重。立法想努力挽救的,不是那些存在着根本离婚理由的夫妻,而是那些或许可能挽救的家庭。

家庭稳定是国家稳定和社会稳定的基础,设置离婚冷静期,避免夫妻间冲动离婚、草率离婚,有利于引导当事人理性对待婚姻,谨慎行使权利,同时对保护家庭关系、维护家庭和社会稳定也起到了重要的缓冲作用。

据此,“离婚冷静期”展现了国家对草率离婚的干预立场。“离婚冷静期”不是当事人的意志选择,是国家强制干预,体现了国家维护婚姻稳定的态度和决心。

三、关于完善配套制度的建议

(一)防止“二次伤害”

离婚冷静期,长达30天的时间,存在较多的变数。可能会给千辛万苦才敲定的子女抚养、财产分割、债务承担等问题带来了不稳定的因素,可能会出现冷静期内一方转移财产的情形,也可能会出现冷静期内一方虐待或者家暴另一方的情形。

据此,离婚冷静期内,若发现存在转移财产、虐待或家暴、多次出轨等情形,可否考虑允许受害方申请终止冷静期,避免受害方受到“二次伤害”?也可以避免当事人直接选择诉讼离婚,增加当事人的经济成本,浪费司法资源。

(二)构建政府干预制度

离婚冷静期内,夫妻双方可能并不冷静,存在仍然采取冷战或对立的情形,无法进行有效沟通。此时,政府有关部门可否适当介入,施行有效的干预措施?

如,设立专门的婚姻家庭咨询师或者心理咨询师,给夫妻双方提供咨询服务,以便两者在冷静期内能够高效沟通,解决核心矛盾。

如,设立回访制度,加强婚姻登记机关工作人员定期回访,及时充分了解夫妻双方的感情动态。

如,设立共同财产申报制度,要求夫妻双方向登记机关签署夫妻共同财产申报表,固定财产范围,并告知财产移转的风险和惩罚。

(三)完善操作流程

离婚冷静期制度,对于撤回离婚登记申请或申领离婚证的形式,没有规定是口头或者书面;对于婚姻登记机关如何处理撤回申请,没有规定需要遵循何种程序;对于冷静期届满后出现不可抗力因素导致无法亲自申领离婚证如何处理,没有规定相关处理办法。建议规范、细化有关办理的程序。

如,明确撤回申请及申领离婚证的,应以书面形式;明确婚姻登记机关在收到撤回申请后,应尽快准许并书面通知另一方;明确不可抗力或其他特殊情况导致无法亲自办理的,允许委托他人代为申请办理离婚证或者撤回等事宜。

(四)明确冷静期内双方权利义务

离婚冷静期制度,对于冷静期内的夫妻权利义务并无明确规定。如冷静期内,一方可否主张不共同生活?双方约定好的子女抚养及探视等问题,一方可否主张马上执行?

建议明确冷静期内的夫妻双方权利义务,引导双方和谐处理关于生活、财产、子女等核心争议。

四、结语

《民法典》在吸收司法实践的宝贵经验后,对《婚姻法》《婚姻登记条例》全面升级,设立离婚冷静期制度,将反对轻率离婚的原则落到实处,意义重大。

我国已从制度层面确立了家庭价值的崇高性。但需要明确的是,诉讼离婚与协议离婚的实质要件并未修改,离婚冷静期并没有干涉婚姻自由,只是在个人价值与家庭价值的优先性方面作出了符合我国国情的立法完善。

我们期待,《民法典》离婚冷静期制度能够切实发挥其促进“家和万事兴”、促进社会和谐的作用。

广州所:广东天地正(广州)律师事务所

广州所:广东天地正(广州)律师事务所 地址:广州市番禺区汉溪大道东477号28楼

地址:广州市番禺区汉溪大道东477号28楼 联系电话:020-84661266

联系电话:020-84661266 联系电话:020-84663266

联系电话:020-84663266